20191030 2050

最近よく聴いているのが、Amber Markの"Mixer" 。

YouTubeのコメント欄に「ESTEE LAUDERのADから来た。」って書かれていて調べてみたら、Joan SmallsやFei Fei Sunらが出演しているDouble WearのCM でこの曲が使われてました。

あとは、"Put You On ft. DRAM" も良いです。

20191029 2301

John Galliano時代のDiorのバックステージを撮影したRobert Fairer の写真による"John Galliano for Dior" が出るようですね。

Amazon.co.jp でも予約することができますね。

20191018 0135

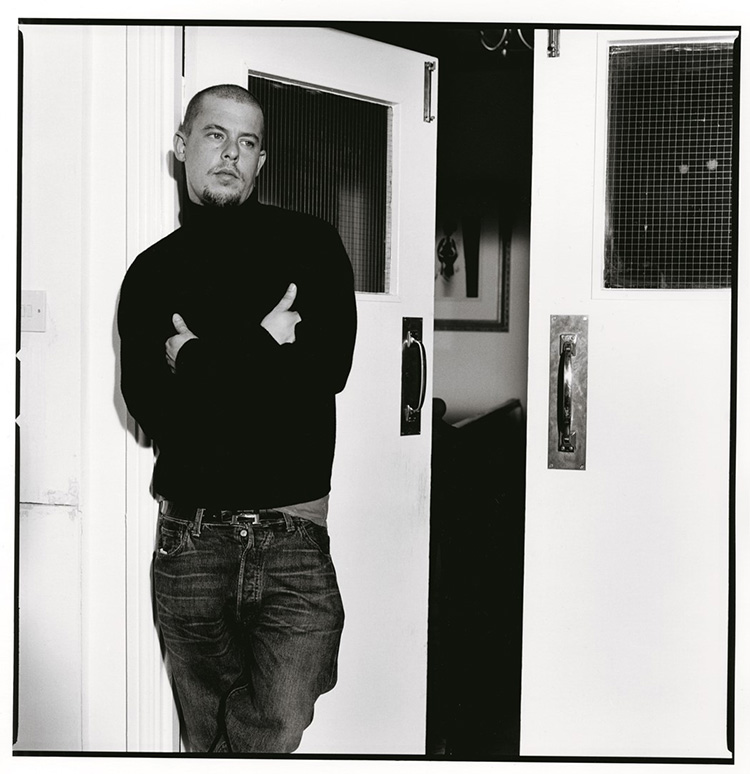

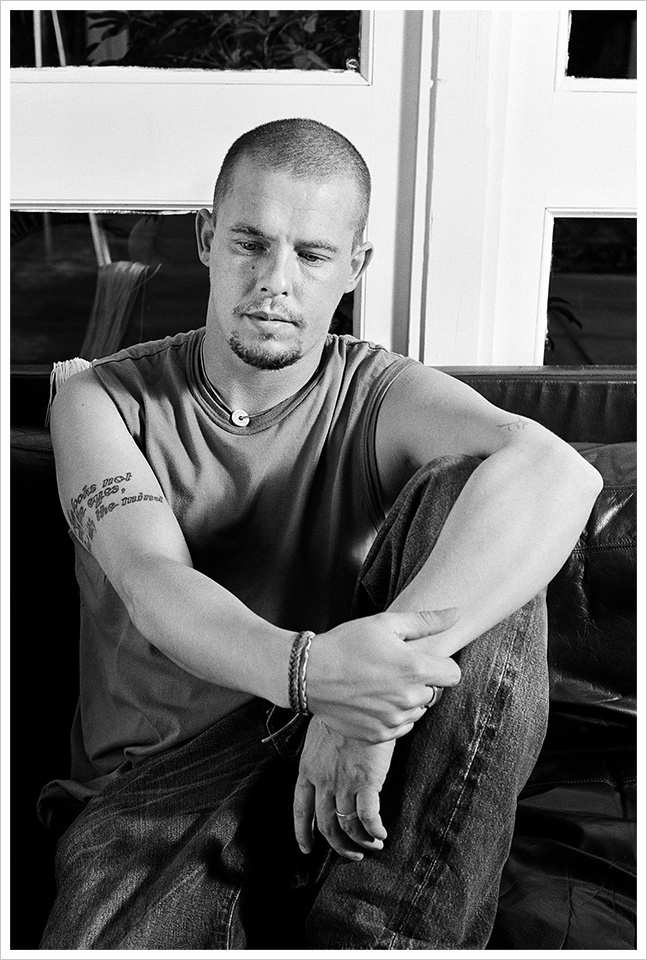

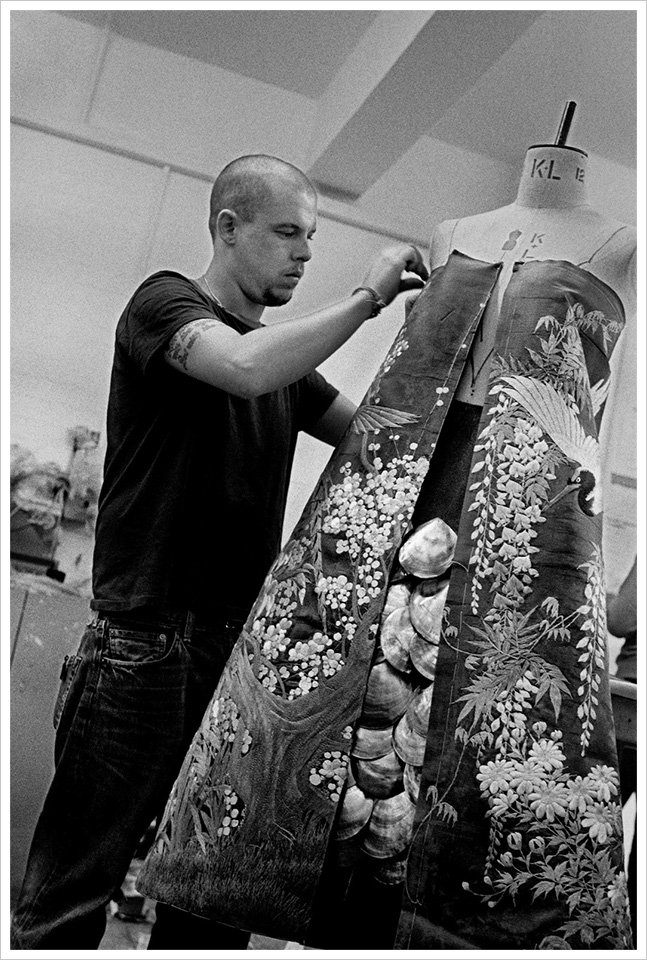

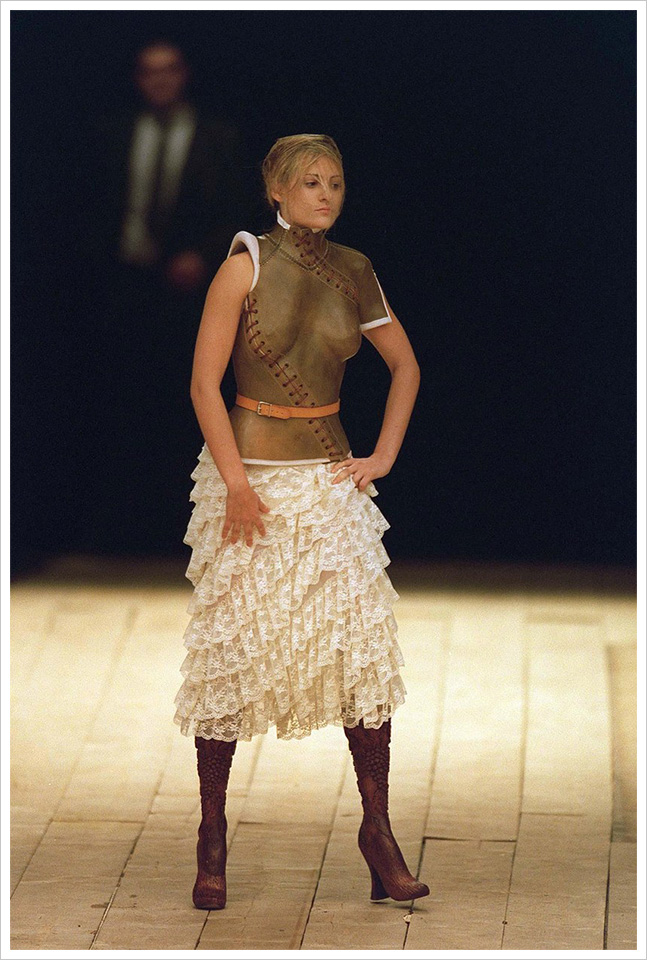

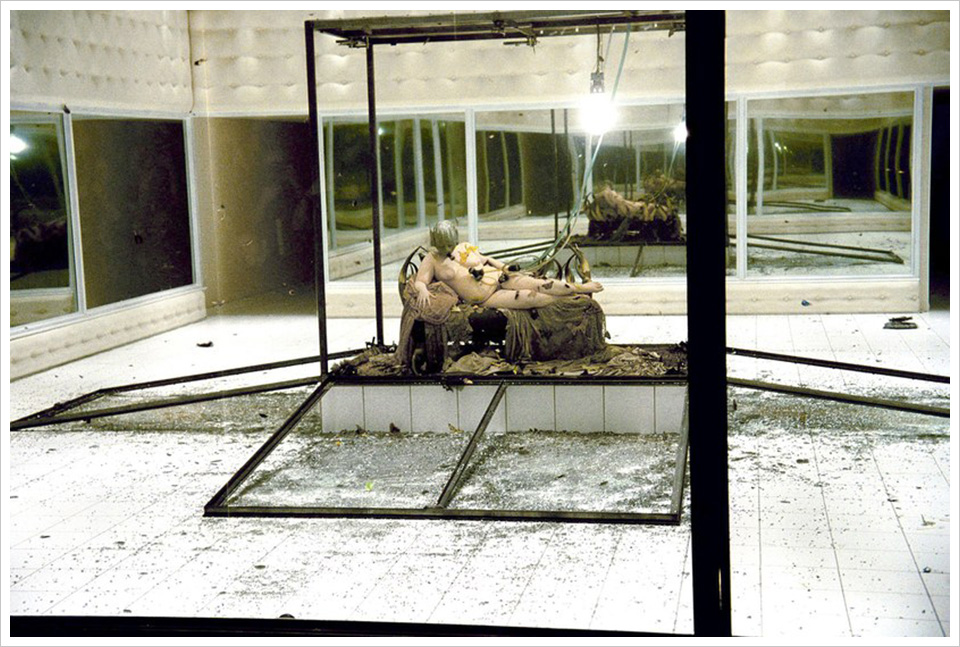

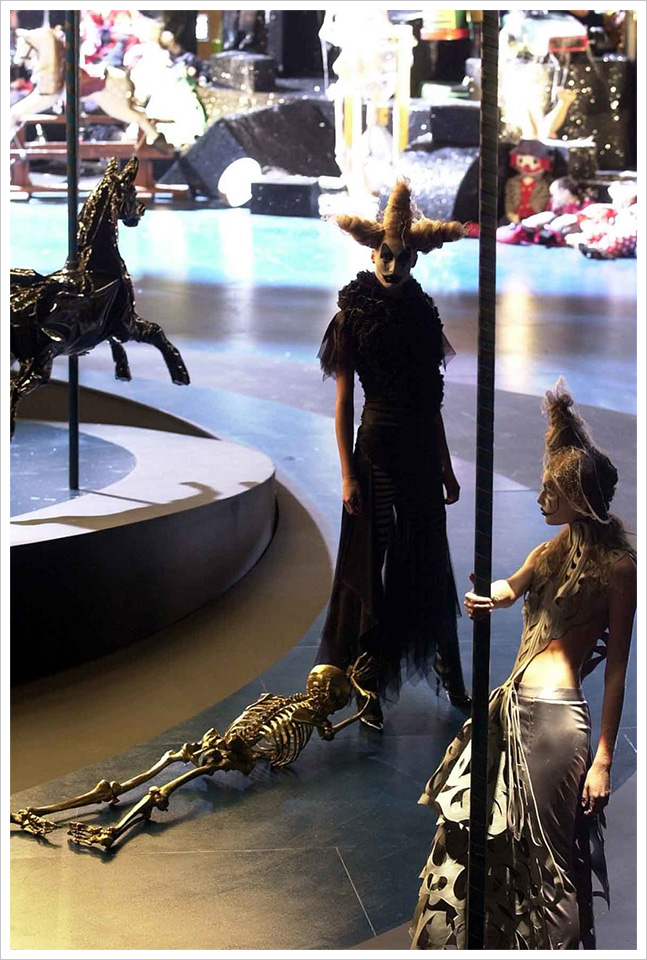

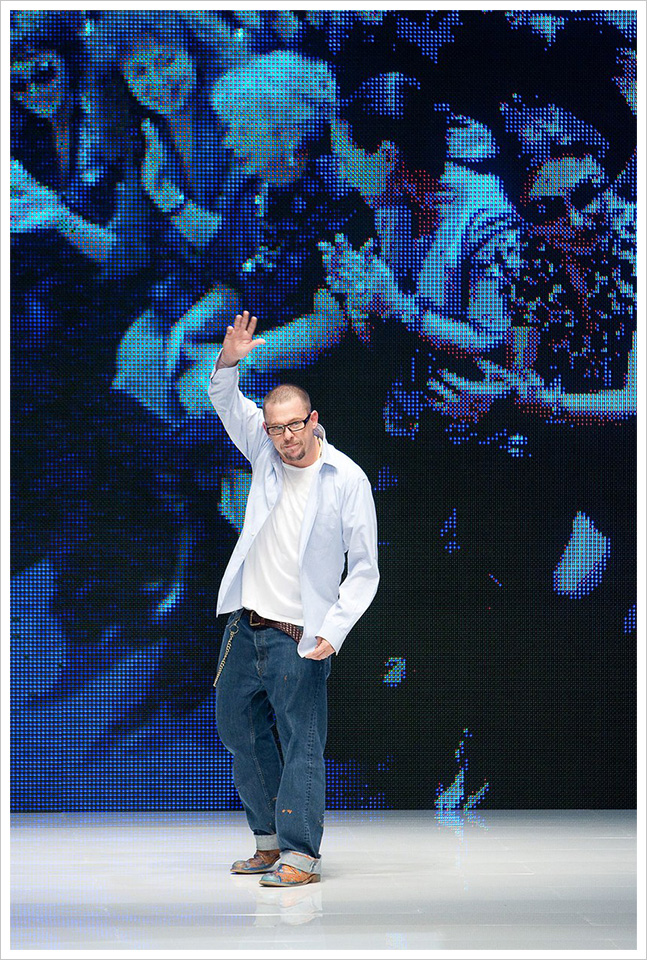

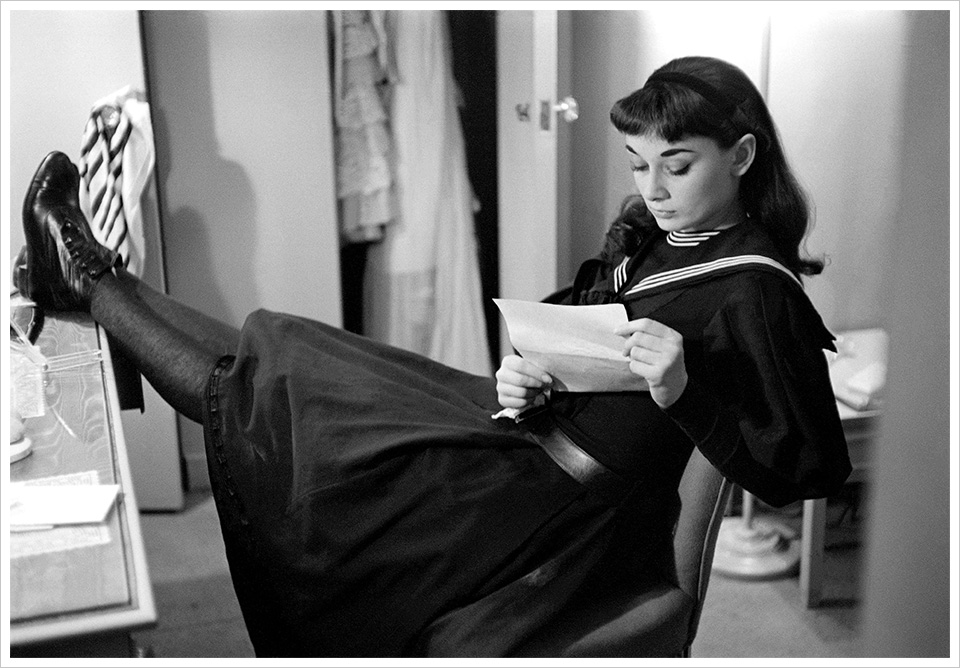

1997年から2010年までの13年間にAnn Rayが撮影した35,000枚のLee Alexander McQueenに関する写真の中から200枚をピックアップしたエキシビション"Ann Ray & Lee McQueen: Rendez-Vous" がアメリカのセントルイスで行われているようですね。

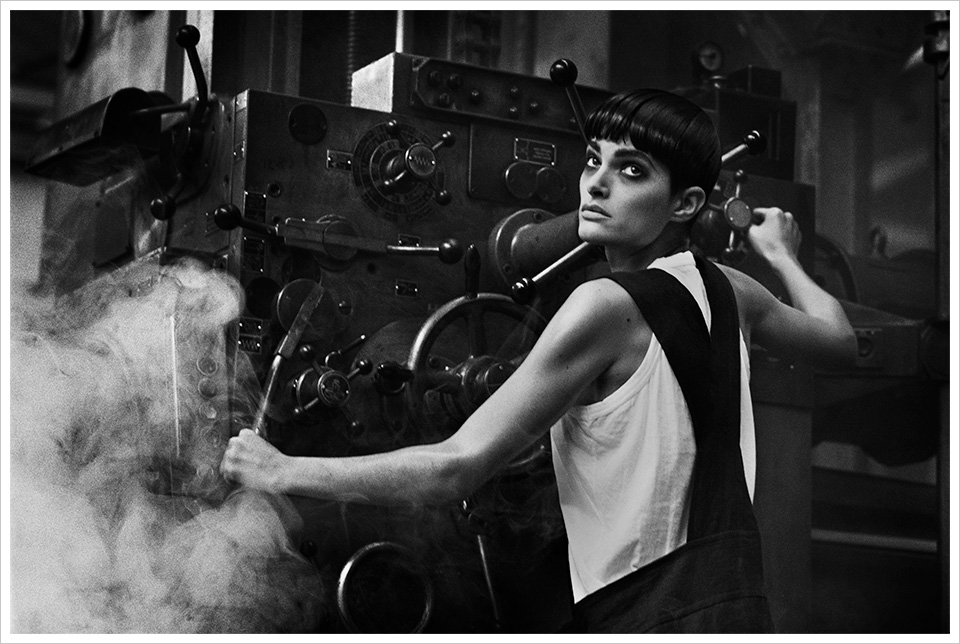

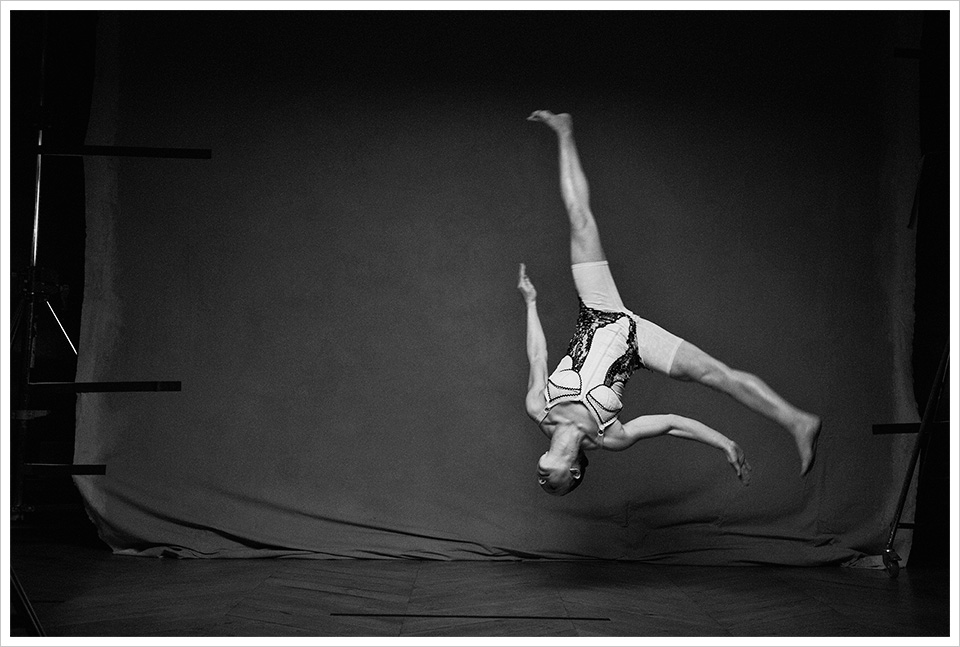

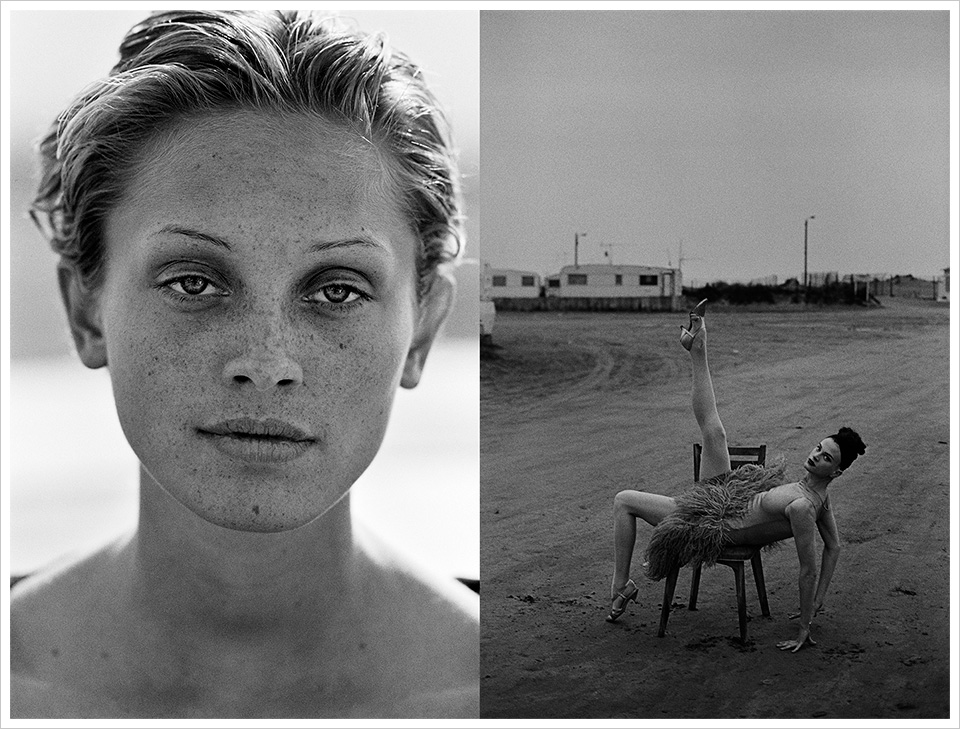

上記の写真は、AnOther Magazine から。エキシビションの写真がいくつかアップされています。

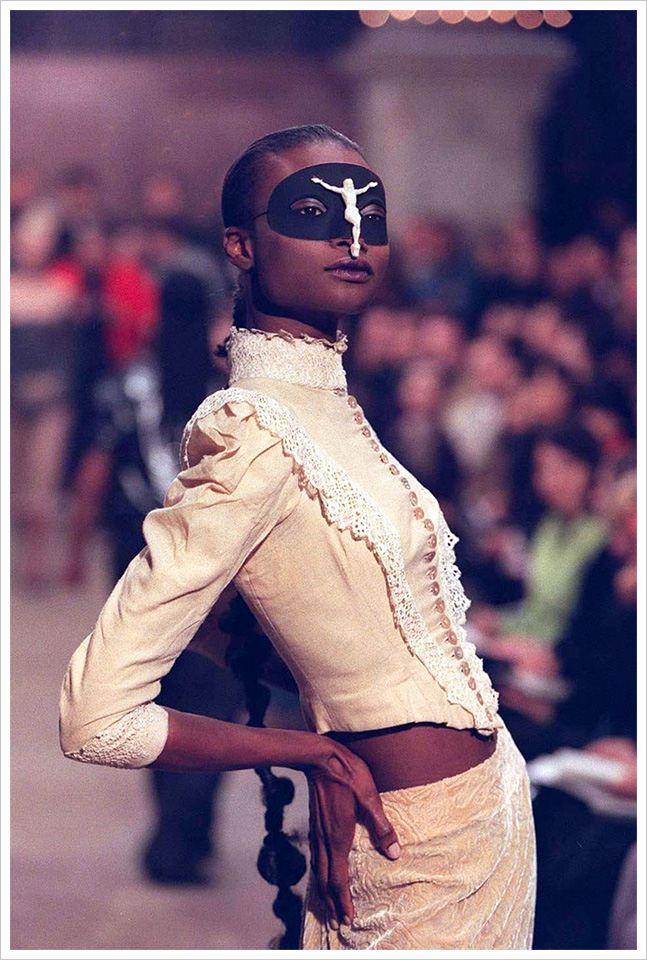

以下の写真は、Vogue Italia から。LeeによるAlexander McQueenのアーカイヴ。

20191016 0204

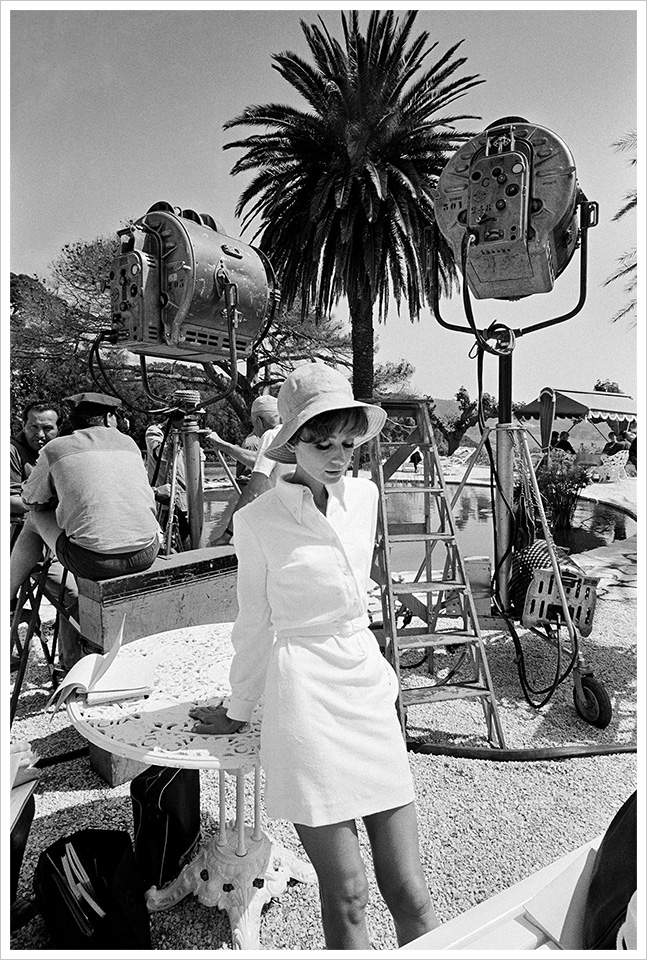

via harpersbazaar.com

20191015 0028

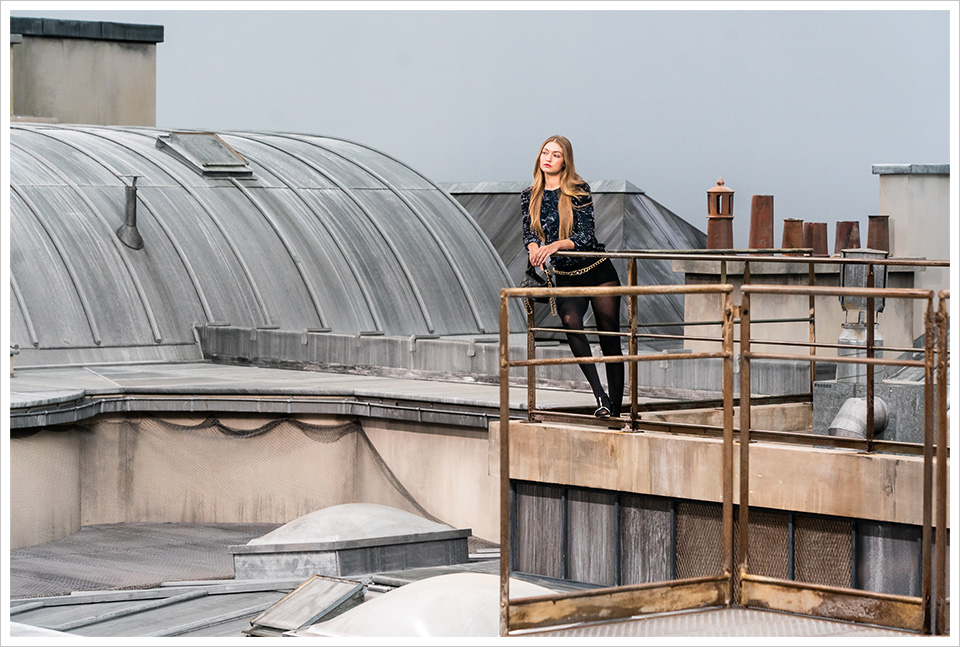

via theimpression.com

20191013 2256

今月上旬にPyer MossのKerby Jean-Raymondがポストした告発 (初出はInstagram 。)によって、BoFのImran Amedが炎上していましたね。

パリで行われたBoF 500 Gala(出席者の多くは白人であった。)でのゴスペル合唱団の演出(奇しくもPyer Moss 2020年春夏コレクションのショーと同じアイデア。)が文化の盗用として今回の告発のトリガーとなっており、また、昨年、ロンドンで開催されたBoF Voices(Kerby Jean-Raymondは、それをファッション版のTEDと書いている。)でのBethann Hardisonとのトークが、事前に嫌だと伝えていたにも関わらず複数人でのパネルディスカッション に変更されたこと(パネルディスカッションだと有色人種で一括りにされてしまい、独自のストーリーを語ることができなくなることを懸念。また、多くの白人デザイナーはソロステージを持っていた。)、BoF 500 magazineの表紙に起用される予定でインタヴューを受け、発表前にReebokの件などを特別に話していたが結局、表紙への起用は実現せず、情報だけ吸い上げられることになったこと等も一因になっています。

本件に関するImran Amedの応答 ですが、自分も疎外されてきたそちら側の人間であるという相手に寄り添うエピソードはある種のステレオタイプな回答に見える部分があり、全体的に謝罪よりも自己弁護が優先されている印象があります。弁明もゴスペル合唱団に対するものしかなく、BoF VoicesとBoF 500 magazineの件に関する直截的な説明は行われておらず、お互いに対話を進めてこの問題に対処できればという未来志向で締めており、誤魔化している感もあるでしょうか。

メディアというものは企画段階で予め自分たちが考えたストーリーがあり、それに沿うように出演者が動くことを望み、演出も同様に用いられます。また、編集段階で素材を切り貼りし、行き過ぎれば捏造になって炎上することもしばしば見られます。

BoF 500 magazine の件について、最終的に表紙はKevin TrageserによるDapper Dan、Ruth OssaiによるPierpaolo PiccioliとAdut Akech、Catherine ServelによるChika Oranikaになっています。最初の段階ではKerby Jean-Raymondを想定していたと思うのですが、制作を進めていく中で他の選択肢が出てきてしまい、そちらに乗り替えたという感じなのでしょうか。もしそうであれば、その段階で慎重で誠実な対応が求められたはずです。

Imran Amedの反論が弱いのは何か理由があるのかもしれませんが、現時点ではKerby Jean-Raymondの告発に分があるでしょう。BoFは2007年の設立から現在まで経営とプレゼンスの拡大という意味で順調に推移して来ているはずなので、どこかに慢心があるのではないかなと。成功は人の目を曇らせ、初志を忘れさせますので。気が付けば権威とビジネスの奴隷となり、大切なものを失っているのだとすれば悲しいことですね。

ダイバーシティとインクルージョンは、上辺だけの自身を着飾るアクセサリーのようなトレンドでしかない、というKerby Jean-Raymondの指摘は理解できます。

D&I以外にもVanessa Friedmanが書いているように 、カーボンニュートラルやサステナビリティは2020年春夏シーズンの多くのブランドにおけるトレンドワードでありました。他にも、フェアトレード、リアルファーやレザー問題(PETA)、モデルのハラスメントや労働問題(インターン制度、下請け工場問題等も含む。)、プラスサイズ、ジェンダー、年齢、人種、文化の盗用、といったようにこの業界には課題が多くあり、それらは思い出したように一時的にトレンドとしてブランドイメージを高めるためのマーケティングのポーズとしてしばしば使われ、メディアにもニュースとして一時的に流れますが、それ以降は時と共に忘れ去られ、本質的な問題解決には取り組まれないケースがほとんどなのかもしれません。その場を取り繕い、目先の自己の利益を優先した口先だけの軽薄な感じが、如何にも一般的なファッション業界のイメージと結びつきます。

カーボンニュートラルに関してVanessa Friedmanが指摘するように、本質的な問題解決に取り組むのならば、各々のブランドが独自のガイドラインを掲げるだけでなく、共通の一定の基準となるガイドラインを制定し(ISOのようなものでしょうか。)、第三者機関がその取り組みをチェックし、可視化する必要があるでしょう。同様に、D&Iといった諸問題についても形骸化しない一定のガイドラインとチェック機構の社会的な実装が必要なのかもしれません。いずれにしても、長期的に泥臭くて地道な取り組みが求められます。

そもそも環境問題への配慮とは、ファッションや人間の経済活動というゲームを続けるための基盤が破壊されることを防ぐのが目的であり、人間中心主義の考えであります。D&Iに関してもただの綺麗事なのではなく、ビジネス的にもそちらの方が得をするという時代の変化が後押ししている ということにも注意が必要です。

「ゆりかごからゆりかごへ」(つまり、持続可能な循環型社会の構想。)の共同著者で東京生まれのアメリカ人建築家、デザイナーで作家のWilliam McDonoughの「エコシステムの設計をしたければ、まずエゴシステムのマネージメントをしなければならない。」という言葉をVanessa Friedmanが最後に引用しています。エコシステムのデザインとは、終わりのない人間の欲望をデザインすることにほぼ等しいということ。

問題を軽薄なファッションとして消費するのではなく、アクチュアルに捉え、実効性のある施策の実行が必要ということには同意ですね。

20191008 2308

via peterlindbergh.com

20191008 0148

Karl Lagerfeld時代に築いた強固な顧客基盤がChanelにはあるのでブランドとしてダメになるには時間がかかるでしょう、という話をRobin Givhanが書いていますね。

これには同意で、おそらく内部留保もそれなりにあると予想されるので、まだChanelには時間的・資金的な余裕があるでしょう。ただ、今のままでどこまでいけるのか、というのは多くの人が持つ疑問であります。上手くすれば世代が変わるようなタイムスパンで持たせることも可能なのかもしれませんが、少なくともパリでショーを行う意味やブランドのレゾンデートルに疑義が生じるのは間違いないでしょうね。

Demna GvasaliaによるにBalenciaga ついて、tFS で彼の服には2次元性があり、ローポリゴンで非常にディティールに欠けている、というコメントがあって同意した次第。

彼のLookは表面積が広いので一昔前の3DCGのようにローポリに見えるというのは正にそうで、その単純さがチープさを呼ぶのですが、そのチープさは更にシニカルさに繋がっているということ。そこに日常のコモディティ製品をアドインさせる手法はチープさを加速させ、シニカルさを倍増させる目的があるということで一貫性があります。

Hedi SlimaneによるCeline はいくつかのレヴューで書かれているように、CelineというブランドでYves Saint Laurentすることの意味は?ということになりますでしょうか。意図はそうでなかったとしても結果的にそのように見えてしまうのは事実ですね。シーズンを追う毎にウィメンズのLookに改善が見られるのは確かですが、まだ全体的にくすんだ雰囲気が残っています。

そして、反復的なLookと継続的なシーズンもそうですが、彼のプラクティスを見せられている感が強いです。Hedi Slimaneが描く女性像が曖昧であり、強い独自のアイデンティティを持ち得ないということは、まだそこまでのレベルに達していないということに起因するでしょう。Saint Laurent時代からそうですが、パリのデフィレでプラクティスを重ねられるデザイナーというのも稀有であります。

多くのデザイナーが捻りを加えたLookに苦心し、新しい美的価値を創造しようとする中、ストリートにそのまま着て歩いていけるようなストレートなLookを提案するということが彼のシグネチャーであると言うことができるかもしれません。ただ、tFS でも指摘されているように、ファストファッションや安価なブランドの選択肢が多様化した現代において、それが桁の違う価格帯を正当化するだろうか?ということと、それはブランドネームやパリの伝統、そして、自身の権威に依存したマーケティングなのでは?という疑問が浮上します。そのブランドのアイテムでなければならないという唯一性は何によって担保されるのか。例えば他に、品質といったように多くの人は答えるでしょうか。

少なくともDior Homme時代の彼の創る服には一見、普通に見えたとしても他のブランドとは違う細かいディティールやクオリティの総体、新しい美的価値、何物にも代替不能な唯一性とそのシーズン毎の進化があったはずです。

20191006 0251

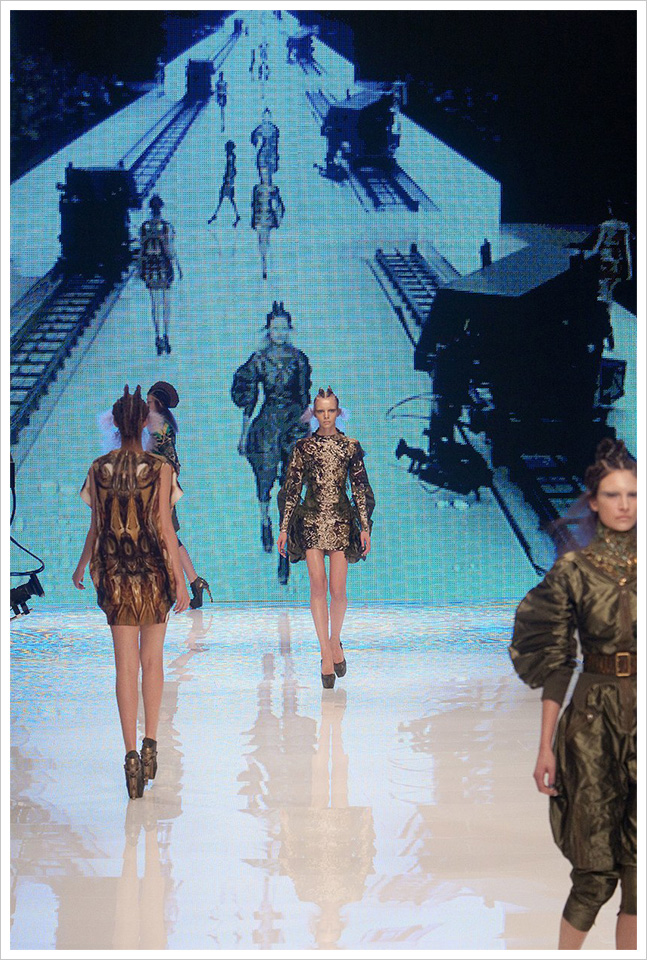

ルーブル美術館のCour Carreeで行われたNicolas GhesquiereによるLouis Vuitton 2020年春夏コレクション。

胸を飾るブートニア、インナーのジレ、プリーツシャツといったタキシード・エレメントやストライプが、Marcel Proustが描いたダンディズムとして全体を貫く。レッグオブマトン・スリーブ、ギブソン・ガールのヘアスタイル、Sarah Bernhardtを感じさせるイラストレーションやフローラル・スワールの曲線といったアールヌーヴォーのディティール。

Louis Vuittonでの彼のコレクションは、彼のマニア性に対して華美にシュガーを塗して食べやすくなっているのが特徴的で、おそらく彼としてはその点にフラストレーションがあるのでは?といったところ。今回登場したVHSテープを模したバッグは彼らしいマニアックでレトロフューチャーなアイデアですが、ウェアとしてもこういうガジェットをミックスしたり、シルエットでもっと遊びたいはず。多かれ少なかれビジネス的にあまり先鋭的な冒険をさせて貰えないのがビッグメゾンのデザイナーの宿命ではありますが、もっと新しいヴィジョンのあるクリエイションを企てて欲しいところ。Balenciaga時代に比べて軟化した/せざるを得ない彼がLouis Vuittonに強いアイデンティティを与え、再定義できているかと言えば微妙でしょう。

tFS ではグラフィカルなエントロピー高めのLookという意味でMiuccia PradaやMarc Jacobsと比較されていて面白かったなと。ミウッチャは美的なuglinessを可愛らしさや大人のフェミニティに振っていき、Marc Jacobsは陽気でチャイルディッシュで時に川久保やヴィヴィアンの影響を感じさせる方向性ですが、ジェスキエールはマテリアルやガジェットに見られるナードなマニア性をエレガンスと同居させ、実験的なヴィジョンを提示できるデザイナーであり、それはミラノ、ニューヨーク、パリというファッションウィークの立ち位置の違いでもありますね。

via vogue.com wwd.com nytimes.com thecut.com businessoffashion.com

20191004 0229

Karl Lagerfeldの跡を継いで以来、RTWのコレクションは今回が初となったVirginie ViardによるChanel 2020年春夏コレクション。

ハウスコードのツイードジャケットを基本に、ミニ丈のスカートやホットパンツを組み合わせて快活な若々しさへのアプローチを核にした今回のコレクション。プレイスーツやロンパースといった露出度高めのLookにおいても、プライオリティはエレガンスよりもカジュアルさに置かれる。気取らないラフなパリジェンヌ、シンプルなストラップパンプスやデニムもナチュラルさへの言及として用いられ、インスピレーションソースとなった1950年代から60年代のヌーヴェルヴァーグの映画の持つリアリティが、瑞々しさとしてデフィレで表現される。

モデルがスーパーフレッシュに見えることをVirginie Viardが求めたことからLucia Picaによるメイクアップ は、ボーイッシュな眉に、太陽の口づけを受けてほのかに焼けた頬にはソバカスが描かれている。そして、唇はコーラルピンクに光沢のあるジューシーな質感を与えたものとなっており、まるで女の子がストロベリーを食べているかのように。

これまでのコレクションと同様にラディカルな変化はありませんが、RTWということもあってか若々しさというキーワードを軸に展開したのは少し変化が見られたでしょうか。とは言え、カールの延長線上であり、安全圏から一歩も出ていないことに変わりはありません。Chanelというブランドの立ち位置から考えれば、Virginie Viardはもっとクリエイションという形でスチュワードシップを発揮する必要があるのは言うまでもないでしょう。

via vogue.com wwd.com nytimes.com thecut.com businessoffashion.com tFS

20191001 0113

「形状とボリュームの本質に回帰するために、普遍的な何かに取り組みたかった。」というPierpaolo Piccioli。

ファンプリーツ、フリル、フラウンス、レース。オーストリッチ・フェザーにタッセルロープベルト。静謐な宗教性の響きとピュアネス。グリザイユ画法から取られた色の無い世界のアイデア。1968年のオールホワイト・クチュールコレクション への頷き。Pat McGrathによるスワロフスキーを用いたメイクアップは、ゴールドのアクセサリーに共鳴する。

白色光をプリズムに通すと色が溢れ出すように、デフィレが進行するにつれてカラーパレットは豊かになる。蛍光性のピンクやグリーン、ジャングルやボタニカルモチーフのプリントやスパンコール。レザーなどのブラックを加えて、最後はまたホワイトに戻り、フィナーレを迎える。

各所のレヴューで書かれていますが、特筆すべきは前半のホワイトシャツのパートですね。この空気感が最後まで続けば素晴らしいと思いましたが、流石に一つのアイデアで走り抜けるのは無理があります。色が増えると共に緊張感は薄れていき、Lookのクオリティがダウンしていったのは勿体なかったなと。Vanessa Friedmanがモンキーモチーフは無視しましょう、と書いていますが、 これには完全に同意ですね。

via vogue.com wwd.com businessoffashion.com tFS