20181227 2053

画像は、ブランドロゴの変更前(左)と変更後(右)をまとめたもの。Brand New のものを使用しています。Brand Newに無かったものは各ブランドの公式サイトから。

以前、HYPEBEASTで記事 が書かれていましたが、こうして並べてみると各ブランドのロゴは確かに似てきていますね。これはファッションブランドに留まらず、最近のコーポレートアイデンティティは同じような方向性で変更を加える傾向にあるかなと思います。こちら で指摘されているようにChristian Dior も最近では大文字で「DIOR」と表記する方向に変わってきています。

ブランドロゴが似てきている理由に関して前述のサイトでいくつか考察がされていますが、まずサンセリフ体+大文字にするというのは視認性の向上があります。セリフ等の余分な装飾を削除することによってロゴの単純さを上げ、大文字にしてフォントウェイト(太さ)をアップすることで視認性を上げることができます。カーニングもどちらかと言えば詰めることでコンパクトにし、これも視認性の向上に寄与していると考えられます。

視認性が上がるとロゴはより直感的になり、消費者の限られたアテンションの中で分かり易さとインパクトを強めることができ、注意を惹くことや記憶に残る可能性が上がるという利点があります。また、セリフ体とサンセリフ体に関して言えば、デジタル世代はサンセリフ体に相対的に慣れているということも一理あるかもしれません。

ロゴの上や下にサブタイトル的にPARISやLONDON、ROMAといった都市名を入れる傾向もありますが、これも地名との関連性によって消費者に記憶させる効果やデザインテイストを連想させる効果を狙ったものと言えるでしょう。これは都市イメージのハロー効果を期待したものと受け取ることもでき、あざとさを感じる場合もあるので注意が必要です。

単純化されたロゴは、拡大・縮小に対してスケーラブルであるため、デジタルを含む多くのメディアで綺麗に表示・印刷することができるということや他のデザインと合わせ易いという利点もあります。そして、TFL で書かれているように商標法の観点で言えば、単純化されたロゴは商標権の保護範囲を広げることができるという直接的な利益もあります。

そもそもブランドがロゴを変更する意図は、現代の美的価値に沿わせ、そのブランドのビジネスやアイデンティティをより表現することにより、他ブランドとの差別化やマーケットに対して新鮮さを齎すということが挙げられます。ブランドのクリエイティヴ・ディレクターが変更になった場合などにロゴに変更が加えられるのは、今後、このブランドに変革を齎すというステートメントになります。

Riccardo TisciによるBurberry、Raf SimonsによるCalvin Klein。更には、Courregesのロゴ (抽象的な図形を使ったものですが。)を手掛けたPeter Saville。Kris Van AsschによるBerlutiはM/M (Paris)によるもの。ドイツのデザインスタジオであるBureau Borsche はBalenciagaやRIMOWAのロゴを手掛けています。

著名なグラフィックデザイナーがロゴ変更を担当するのは、そのデザイナーのハロー効果を期待したものと言えるでしょう。ただし、同じデザイナーやデザインスタジオが複数のブランドのロゴを手掛けるとデザインが均質になり、差別化が難しくなる場合があります。

ロゴの均質化に関しては、グラフィックデザイナーに発注するブランド側の意識も大いに関係しており、自分たちのビジネスやアイデンティティを理解せずに競合や他ブランドと同じような系統のロゴデザインを発注したり、デザイナーに提示された複数のデザイン案の中から最近の流行りというだけで他ブランドと同じようなロゴを採用して安牌を切るといったことも問題点として挙げられるでしょうか。もちろん、データに基づいたトレンド予測と慎重なマーケティングによって、ロゴの均質化が結果的に起きているということも考えられますが。

かつてのブランドロゴは地位や名声、富の象徴として機能し、それを剽窃するブートレグによって偽物やパロディ商品が流通するという構図がありました。この構図は現在も基本的には続いていますが、最近の単純化されたブランドロゴはステータス性よりも親しみやすさを持っており、過去の厳粛なブランドロゴと意味合いが変わってきているのは確かです。最近のハイファッションでは、ブランドロゴをTシャツ等に大きく描いたロゴマニアやワナビー向けのトレンドがありますが、ブランドの敷居を下げるという意味ではブランドロゴ変更のトレンドとシンクロする部分があります。

大幅なロゴデザインの変更はブランドの歴史を断絶する効果もあり、一長一短があります。各ブランドは、ロゴ変更を行う際にそのロゴがブランドのヘリテージから引き出されたものであり、ブランドの歴史との関連性をエクスキューズとして付ける場合がありますが、それがどこまで意味を成すかは不明です。最近のハイファッションの世界はデザイナーも頻繁に変わるため、ブランドの歴史における連続性の希薄化は進行中です。

ブランドロゴが重要であることに疑義はありませんが、ブランドロゴよりも取り扱うプロダクトやその品質、クリエイションの先進性の方が重要でしょう。ファッションがそうであるように、あくまでもブランドロゴは中身が伴って初めて意味を成します。短期利益を重視し、マーケットへの一時的な新鮮さと引き換えに小手先でロゴを変更し、結果的に均質なロゴの中に埋もれるのだとすれば中長期的な利益を毀損している可能性があります。

ラグジュアリーとはトレンドを模倣することではない、という意見 には同意です。ラグジュアリーとは時間を超越した永続的な価値観に関する何か、であったはずです。

20181226 2059

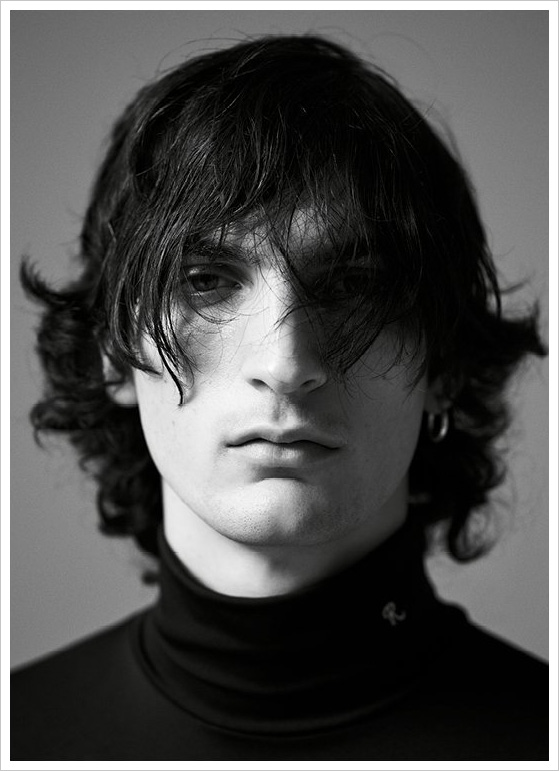

写真は、Willy VanderperreによるLuca Lemaire 。

彼はベルギーのラ・カンブル国立美術学校でインダストリアルデザインを学んだ経歴を持っており、モデルだけでなく、インダストリアルデザイン・エンジニアという肩書も持っているようです。彼のインダストリアルデザインの作品は、彼のサイト で見ることができます。

インダストリアルデザインの世界からファッションの世界に入るという経歴は、ラフと同じですね。

20181225 1610

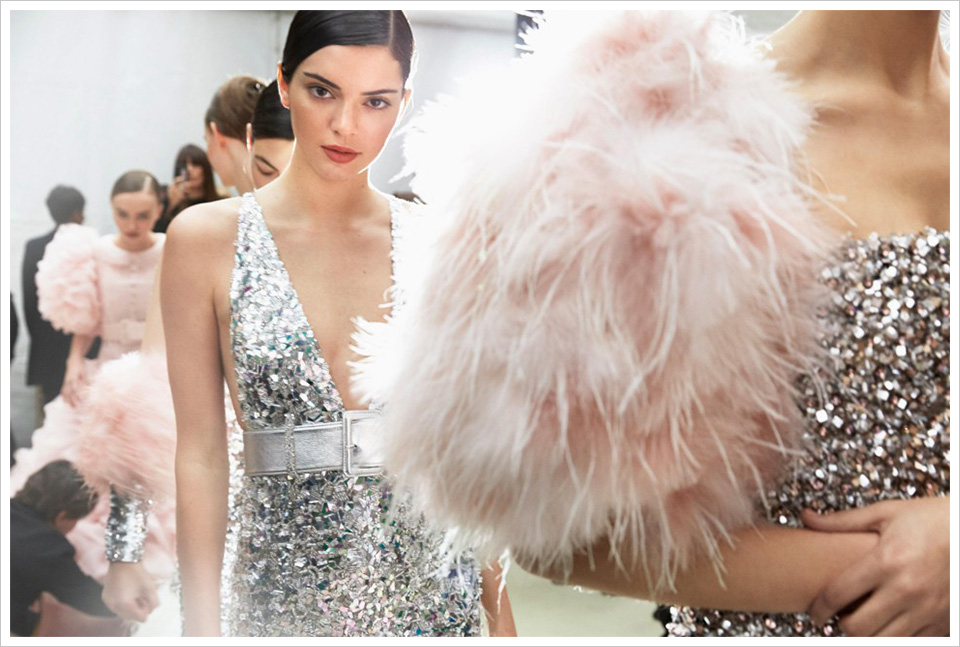

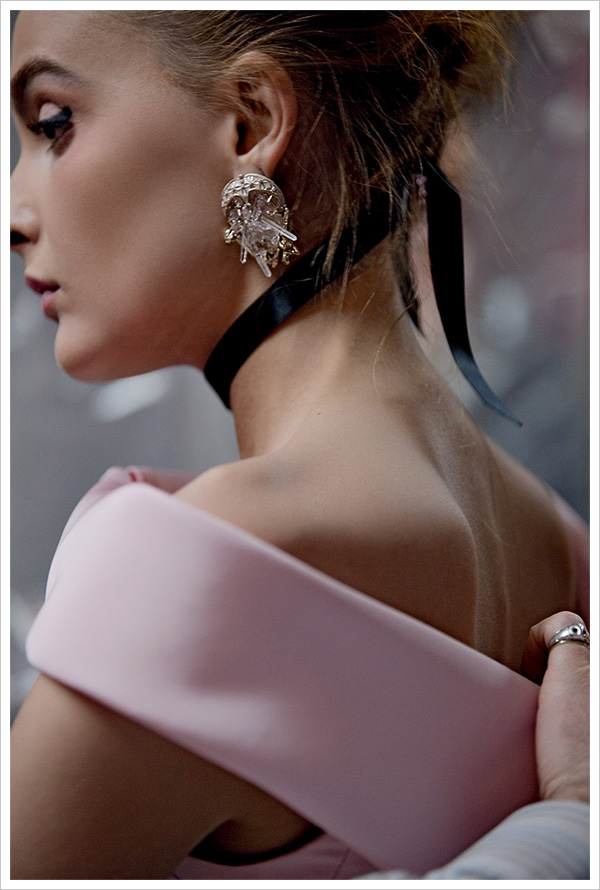

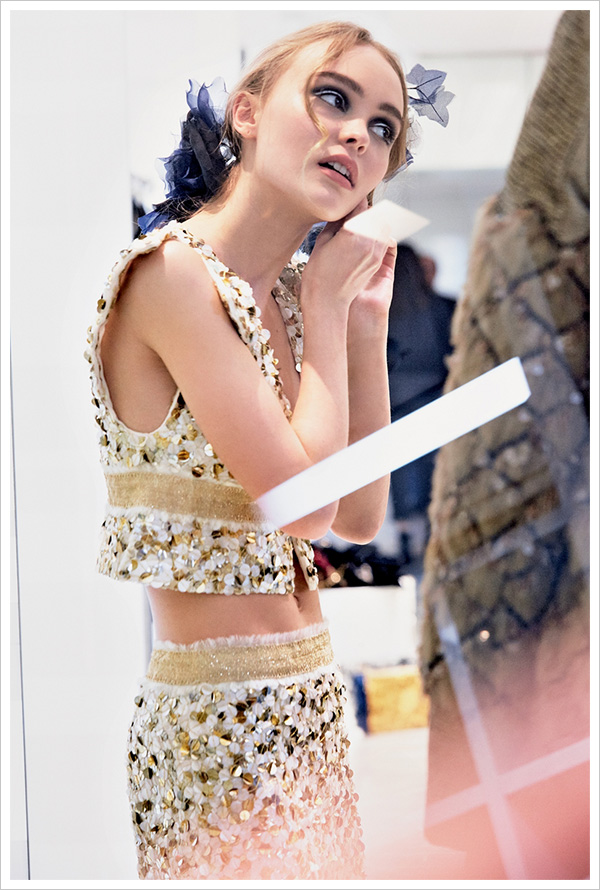

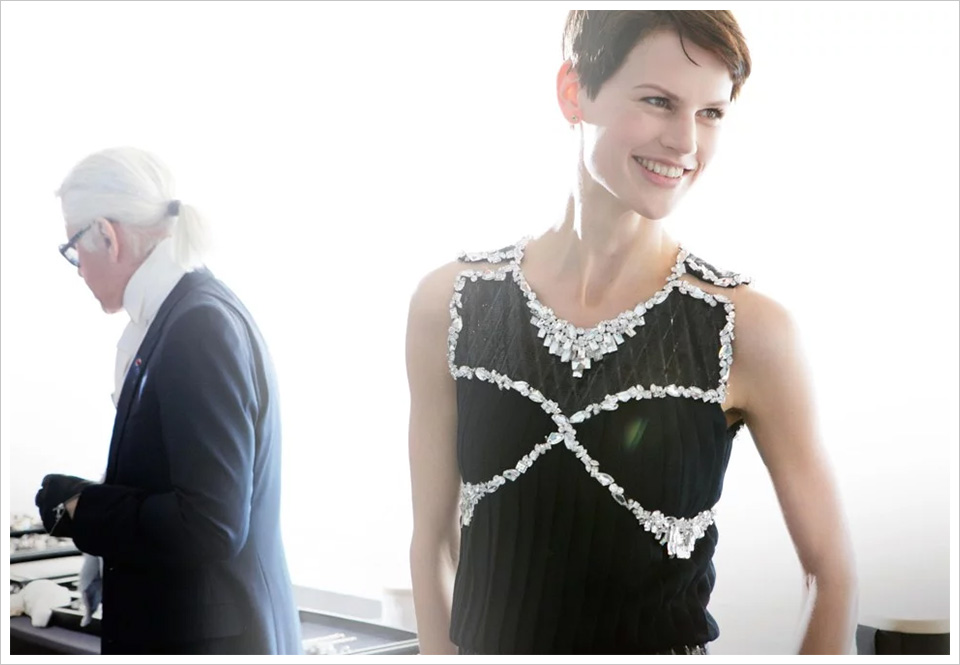

2010年以来、Chanelのフィッティングやランウェイショーのバックステージを撮影してきたBenoit Peverelli。彼の3000枚以上の写真の中からピックアップして作成された写真集「Benoit Peverelli: Chanel Final Fittings and Backstage」 。

構成としては、オートクチュール、プレタポルテ、クルーズ、メティエダールと4冊に分かれた作品集になっているようですね。Amazon.co.jp には在庫がないようですが、気になる人はオーダーしてみると良いかなと思います。前述の出版社のサイトでは早くも絶版扱いになっているのが少し懸念されますが、とりあえず自分はオーダーしてみました。

ちなみに、Chanelに関してはNetflixのドキュメンタリー もありますね。こちらも気になるところです。

via lustermagazine.com scmp.com

20181223 2350

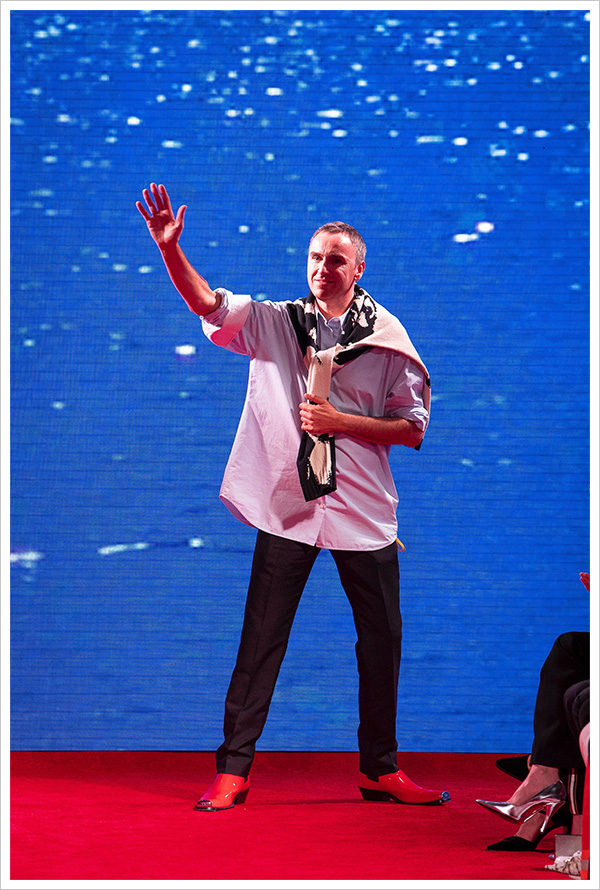

Raf SimonsがCalvin Kleinを去ることになった件 に関するCathy Horynの記事 。

Calvin KleinとRaf Simonsは上手くいかなかったが、「いずれ(Ralph Laurenのような)米国のアイコンブランドが再発明される日が来るでしょう。」と書かれているのが印象的です。彼女はその日が来ることを願っているし、その希望も捨てていないということ。

巨大な米国ブランドをヨーロッパのラグジュアリーブランドのように再発明することは可能なのか?という問いは確かにあります。

合理的で短期成果主義的な傾向にある米国企業がブランドを再発明するということは、その性格上、難しさがあるでしょうね。一般的にクリエイティヴィティには多分に非合理性が含まれ、それが他との差異を生み出し、適切なメッセージングと時間を経て顧客に価値が理解され、ブランドイメージが形成されることでやっと売り上げに繋がるという流れがあります。構造改革の痛みを許容し、売り上げが離陸するまで待てるのか(最悪、最期まで離陸しない可能性もある。)、という疑問はあります。そう考えると短期で結果を求めるような米国企業には、クリエイション主導よりもマーケティング主導型の方が性に合っているということになりますでしょうか。

tFS では、「(コレクションにおいて)アメリカとは何であるか?を探求していた彼らしい適切な終わり方だった。」というアイロニカルなコメントもあって、確かに数字として結果を出せなかったことを理由に2年5ヶ月で去ることになったのはアメリカらしいと言えばそうなのかもしれません…。

ちなみに、ラフの右腕であるPieter MulierはこのタイミングでInstagramに真っ黒の画像をアップ していて、これが彼らの今の心情を表しているのかもしれませんね。

via vogue.com

20181222 1952

John Gallianoと一緒に写っている国際色豊かなメンバーは、Maison Margielaでのアシスタントやインターンといった若手スタッフたち。

via kittenproduction.com

20181220 1712

一つ前のエントリー と同様にVaporwave、Future Funk関連について。

Artzie Musicに"Better" というファンクでディスコしているトラックがアップされていて、すぐにそのクオリティの高さにやられてしまったのですが、これは2013年にリリースされたSAINT PEPSIによる"Hit Vibes"というアルバムの楽曲になっています。アルバムはこちら で全曲フリーダウンロードすることができるのですが(一曲ずつ落とせばメールの登録は不要です。)、アルバムを通してほとんどの曲のクオリティが高いです。

トラックはサンプリングした音源をカットアップしてエディットし、ループさせてグルーヴを出していくという手法でつくられていますね。ネット上ではDaft Punkと比較されていたりもしますが、もっとストイックなクラブ寄りのサウンドになっているのが自分としては好きです。いつまでも音楽に身を任せてノッていられます。

1曲目の"Hit Vibes"から"Have Faith"、そして、前述の"Better"へとつながり、"Cherry Pepsi" まではグルーヴが持続します。そして、7曲目の"Skylar Spence"では山下達郎の"Love Talkin'"をサンプリングしているのが面白いです。ここで日本の80年代の楽曲が出てくるんですね。VaporwaveからFuture Funkへの流れが感じられます。

こちら でSAINT PEPSI(デヴュー時に改名して現在はSkylar Spence。おそらく"PEPSI"というのが法的にマズかった模様。)へのインタヴューとtofubeatsとの対談があり、ここで山下達郎から影響を受けているという話をしていますね。

ちなみに、Skylar Spenceに改名してからはインタヴューでも話しているようにサンプリングを止めてしまっており、ヴォーカル有りのポップミュージック化しているので自分の好みからは外れてしまっています。Apple Musicでアルバム"Prom King" を少し聴いてみましたが、カットアップ・ループものは10曲目の"Cash Wednesday"ぐらいでしょうか。

KEATS//COLLECTIVEのサイトで落とせるSAINT PEPSIの他の音源としては、Choice Cuts からいくつかと、KEATS//COLLECTIVE Vol.4 とVol.5 に1曲ずつあります。

サンプリング音源を使うのは権利関係をクリアするのが大変なのだと思いますが、自分としては"Hit Vibes"のようなディスコチューンがもっと聴きたいかなと。5年ほど前のアルバムですが、ネット発の音楽シーンからこんなハイクオリティのものが生まれていたというのが面白いですね。

20181219 1323

ここ数年、竹内まりやの"Plastic Love" が世界的にYouTubeで流行っているようで、2017年7月5日にアップされた動画は1年5ヶ月が経過していますが、もうすぐ再生数が2500万、コメント数が1.8万に達する勢いになっています。コメントのほとんどは日本語以外の言語になっていますね。

理由の一つとしては、2010年代初頭にネット上で生まれたVaporwave という音楽ジャンルがあり、そこから派生したFuture Funkというジャンルにおいてサンプリング音源として使われたことがあるようです。具体的には韓国人DJのNight Tempoによるミックス で、BMPを上げてディスコ調に仕立てていますがとてもクオリティが高いです。再生数も既に700万を突破していますね。

Future Funkは日本の80年代シティ・ポップを主なサンプリング音源としつつ、曲名やアーティスト名にもおかしな日本語を使ったり、映像も日本のアニメをカットしてループさせるといった感じになっているようで、Artzie Music にはそれ系のものが多くアップされています。なんと言うか、Blade Runnerや攻殻機動隊で漢字などのアジアンカルチャーを用いて近未来を描いたような感じがあるかなと。あとは過去へのノスタルジーもそこには含まれていますでしょうか。

Night Tempoのインタヴュー映像がアップ されていますが、中山美穂や菊池桃子、角松敏生といったワードが出ていますね。ちなみに映像にも映っていますが、彼は父親に買ってもらったウォークマンとカセットテープで音源を聴いているようです。デジタルサウンドよりもカセットテープは柔らかさがある、といった話をしていますね。

YouTube上のPlastic Love現象については、竹内まりや本人も2017年末のラジオで既に言及している ようですね。なので、山下達郎も認識しているはず。こんな感じのもの やこんな感じのもの があったり(検索すれば他にもいろいろ出てきます。)、歌詞を英語にして歌ったもの や、9m88 、Friday Night Plans によるカヴァーなどがあったりしますね。

この流行に関して、英語で説明した動画 がありますが、YouTubeのレコメンド・アルゴリズムは関係している可能性がありそうです。自分もレコメンドで新しい発見をしたりしますし。ただ、原曲の良さがなければ、ここまで流行らないはずだとも思いますね。

日本の80年代の楽曲がこういった形で世界的な広がりを見せるのは面白いですね。このまま80年代のリバイバルがあるとすれば、親子で楽しめて良いのではないでしょうか。Future Funkという音楽ジャンルの成否に関しては、アンダーグラウンドか、メジャーかに関わらず、良質なミックスの投下がいくつか連なる必要がありますね。

20181216 1628

2019年1月に行われる予定の2019-20年秋冬シーズンのメンズランウェイショー。そのプロローグとなったKris Van AsscheによるBerluti 2019年春夏カプセルコレクション 。

1895年、ブランドのファウンダーであるイタリア人のAlessandro Berlutiが考案したレースアップシューズ。彼の名を冠した伝統的なアレッサンドロ・オックスフォード や1962年にAndy WarholがBerlutiに注文した一足のローファーを端緒とするアンディ・ローファー は、厚底のクリーパーソールによってカジュアルに再解釈され、ブランド・シグネチャーとなる18世紀の手書きの手稿をモチーフとした"Scritto" は、ウェアやボディバッグの上にグラフィック・プリントとして現代的に採用されている。

1980年代にメンズレザーシューズの世界に多様な色を齎したOlga Berlutiによって生み出された"Patina" 。今回のカプセルコレクションにおいてメンズウェアとしての伝統的な重みとストリートの快活さを両立させた深い色味の赤・青・黒のグラデーション・カラーパレットは、このパティーヌからインスピレーションを受けたもの。

Kris Van Asscheのシグネチャーであるシワ一つないポリッシュなテーラリングは相変わらずクリーンで美しく、オールドでクラシックな方向性ではなく、Dior homme時代と等しくアーバン・スポーティにデザインされている。M/M(paris)によってリデザインされた丸みを帯びたタイポグラフィを採用した新しいブランドロゴは、クリスのミニマルでコンパクトなデザインテイストに良く合い、どこか可愛らしさと愛嬌のある表情をしているように見える。

今回、Haider Ackermannの後任となったKris Van Asscheであるが、ほとんどのアイテムはDior homme時代のクリエイションの延長線上に存在する。カプセルコレクションということもあってか、安全圏内で小気味良くシンプルにまとめられたコレクションである。

Berlutiがシューズブランドを出自とし、前任のHaider Ackermannも僅か3シーズンで交代となり、Berlutiがウェアにおいて相対的に強いアイデンティティを持たないブランドであることはクリスにとってポジティヴに働いていると言えるだろうか。シューズを中心にブランドのヘリテージに敬意を表しつつ、ウェアにおいては自分の作風をそのまま活かすことができる。

ただし、ブランドが持つアイデンティティやヘリテージ(ChanelにおけるツイードジャケットやChristian Diorにおけるバージャケット、Maison Margielaにおけるデコンストラクション、等。)は、デザイナーのクリエイションの方向性や力量によって制約にもガイド(指針)にもなり得ることに注意が必要である。制約が新しいクリエイションを誘発するように、自由であればあるほど良いという訳ではない。

彼の作風はDior homme時代に紆余曲折を経て確立されたが、多くの創り手がそうであるように作風が固まったあとはそこからどうやって変化を付けていくかが問題となる。クリスのデザインはリアリティ側に軸足を置いたオーセンティックなデザインをベースとしており、ウィメンズよりもセンシティヴで制約の多いメンズウェアの世界の中でも変化を出しにくい領域をメインフィールドとしている。そういった状況下において、ブランド・ヘリテージの泉から水を汲み出しつつ、時代の空気を捉え、自分のクリエイションをどのように変化させていけるのかが今後の課題となるだろう。

成功しているブランドや強いアイデンティティを持った歴史あるブランドのデザイナーを務めるということは、一般的にそれら過去の要素を取り入れてデザインを行うことがビジネス的にも顧客からも求められる。

そういう意味で言えば、Hedi SlimaneはSaint LaurentやCelineではなく、ウェアに強いアイデンティティを持たないブランドの方がマッチする気がするが、それでもクリエイションにおいて新しいことへの挑戦をせず、同じようなコレクションを繰り返すのであれば、やはり自身のブランドを立ち上げて一部の顧客だけを相手にするべきと言えるだろうか。それをしないということは、表向きにはもっともらしい理由を付けているにしても自分のクリエイションが再生産で長く続かないということを自覚しているからということになるだろう。一発芸で売れた芸人がいつまでも同じ芸を繰り返しているようで痛々しさを感じるのだが。

インタヴュー においてエディは、「Celineにおいて、過去(歴史)の重さはDiorやSaint Laurentのように強くありません。我々はより簡単に過去から自由になることができる。」と話しているが、Christian DiorやYves Saint Laurentと比較すれば世の中の多くのブランドの歴史は軽いものになるでしょう。あくまでも自身が在籍していたDiorやSaint Laurentを例として挙げたのだと推察されるが、確かにCelineにはブランドを代表するような歴史ある遺産がほぼ存在しない。ただし、前任者のPhoebe Philoのデザインはそんな簡単に捨て去るべきデザインであったのか?ということはかなり疑問である。もしそのように彼が彼女の業績を評価しているのならば、あまりにも彼女を過小評価していることに他ならない。彼女が行ったことは、女性の女性による女性のためのファッションであり、ビジネス的にも利益をCelineに就任した2008年の2億ユーロから2017年には10億ユーロ程度にまで引き上げている。

そもそも、Phoebe PhiloのヴィジョンをHedi Slimaneがほんの僅かでも引き継ぐことができるかと言えば、インテリジェンスやエレガンスを描くことができない現時点の彼には不可能であり、「前任者の仕事を模倣するためにファッションハウスに入ることはない。」というインタヴュー内でのエディの発言は残念ながら自己正当化のためのエクスキューズの域を出ない。もちろん、彼女と彼のクリエイションスタイルが全く異なるということを考慮しても、である。

ビジネス側の人間もブランドの歴史や前任者のヴィジョンをもう少し考慮し、ブランドの連続性を勘案したデザイナーの人事を行う必要があるのではないだろうか。2015年頃からDemna GvasaliaとAlessandro Micheleを擁するKeringのゲリラ戦のような台頭(Hedi SlimaneによるSaint Laurentはこれらに先んじたもの。)によってハイファッションの世界は話題性重視のキッチュさが優先され、LVMHを始めとしたエレガンス領域を脅かすという構図がある。それらに対抗するため、LVMHはCelineにブランドの連続性を完全に無視したHedi Slimaneを配したのだと個人的には理解している。Dior hommeを廃して、分かり易いコラボが冴えるKim JonesによるDior Menが開始されたのも同じ文脈に位置付けることができるのかもしれない。

Keringよりも相対的にLVMHは売り上げという数字だけを追うのではなく、アーティスティック・ディレクターの意向やクリエイションに理解があり、ブランドの歴史や既存顧客を尊重できるのではないかと思っていたが、残念ながらそうではなかったようである。一般的に話題性重視のコレクションやアイテムは一過性で賞味期限が短く、中長期的に見ればそのブランドの遺産にはなりづらい。ブランドを育てるということは、その時代のデザイナーが腐心し、それが連なることで少しずつクリエイションの結晶がブランドに堆積していくことを意味する。短期利益を優先し、目先の数字だけを追いかける経営手法はブランドもデザイナーも、そして、顧客をも使い捨てにする焼き畑である。

話題のアイテムのみを求める顧客はテンポラリーな顧客であり、SNSに投稿することにしか興味が無かったりするため、そのブランドの服を長く愛したり、ロイヤルカスタマーになる可能性は低いと言える。

翻って、ブランドの歴史やデザイナーのヴィジョン、クラフトマンシップといったよく分からないものに顧客は全く興味がないという考え方もある。それらはビジネス側の人間がつくり出した耳当たりの良いマーケティングのための美辞麗句であり、そんなことを気にしているのはこの文章を書いている私と同意しながら読んでいる奇特なあなただけ、ということだ。

via forbes.com vogue.com

20181209 1203

Raf SimonsによるCalvin Klein がビジネス的に上手くいっていないと報道 されていますね。とのこと 。

そもそもPVHはCalvin Kleinのブランド全体をRaf Simonsの支配下に置くことで、同じ世界観を持った統一感のあるブランドとしてリブランディングし、次のビジネスステージに移行しようとしたと思うのですが、それが失敗しつつあるということで軌道修正が求められているということですね。また、ハイエンドラインのCalvin Klein Collection(現在のCalvin Klein 205W39NYC)も長らくビジネスとして機能しておらず、ハロー効果を期待した単なるマーケティングラインであったのをラフによって変えたかったはずです。

Christian Dior時代にフレグランスやブティックのストアデザイン等を含めたブランド全体のクリエイティヴ・コントロールが欲しかったRaf Simons(年6回のコレクションが多すぎるという不満もありましたが。)とPVHの思惑が一致した結果の今回のプロジェクトでしたが、tFS でもいろいろ書かれているようにラフの権限の縮小は確定として、2019年8月まで契約が残っていますがCalvin Klein自体を辞めさせられる可能性もあるのかなと思います。

CEOが公にクリエイティヴの失敗をメディアに話すということは深刻であり、ラフが就任した当初からCalvin KleinのADキャンペーンを撮っていたWilly Vanderperre(スタイリングはOlivier Rizzo。)に代わって2019SSのキャンペーンはGlen Luchfordになると報道 されていることもこれに関することが理由でしょう。

ラフの立場が危うくなるということは、ラフの長年の右腕であるCalvin Kleinのクリエイティヴ・ディレクターを務めるPieter Mulier。Pieterのボーイフレンドであり、ウィメンズのデザイン・ディレクターを務めるMatthieu Blazy。ラフのボーイフレンドであり、ブランドエクスペリエンス・シニアディレクターのJean-Georges d'Orazio。そして、長年のコラボレーターであるアーティストのSterling Rubyといった周囲のメンバー にもWilly Vanderperreと同様の影響が出てくることが予想されますね。そうなる前にラフは自ら辞めそうではありますが…。

PVHはCalvin Kleinを2020年までに世界売上高で100億ドル(現在は80億ドル強。)を達成することを目標としていますが、それがラフのミッションでもあります。大幅なブランド・オーバーホールによって、短期間で大幅に売り上げを上げるというのはそんな簡単には実現できませんが(それなりに業績も好調であり、ブランドイメージも確立していたCalvin Kleinというブランドにおいてなら尚更。)、創造的な自由が欲しければ数値として結果を出してスーツ(ビジネス側の人間)を黙らせる必要がありますね。

ラフはハイファッションの世界は経験してきていますが、マスマーケットの経験がほぼありません。そこでは難解で分かり辛いものではなく、ヒップな分かり易さが求められ、インテリジェントでエレガントなセクシャリティよりもステレオタイプでマッチョなセクシャリティが好まれ、デジタルメディアにおいて大衆にシェアされ、ライクされることを良しとする世界であります。

恐らくそういった自分の立ち位置を認識し、ビジネス側からも求められたであろう結果の一端が、2シーズン続けてカーダシアン/ジェンナー姉妹を起用した(起用に同意せざるを得なかった、と書いた方が適切でしょうか。)18SSから18-19AWのCalvin Klein UnderwearのADキャンペーンということなのかもしれません。BoF によると、これはJustin Bieberの#MyCalvinsキャンペーンを再現しようとしたものでしたが、結果、Justin Bieberほどの成功はしていないとのこと。

翻って、ブランドをある一人の人物の支配下に置き、ウェアから香水、ストアデザインまでのあらゆるものを一気通貫でメディアミックス的に一つの世界観(アイデンティティ)を共有させるという戦略はブランドイメージとして整理された美しさと強度を持ちますが、Calvin Kleinというブランドの規模では機能しない戦略なのかもしれません。

痛みを許容し、中長期でブランドの再構築を行うという選択をリスクを承知でPVHが取れればアレかもしれませんが、Calvin Klein全体でそれをやるのは当初から無理があったと言うべきですね。

過去の成功体験は創り手を慢心させるものであって、(就任当初から思っていますが)ラフにおけるCalvin Kleinプロジェクトは一気に手を広げ過ぎですね。それで上手くいけば良かったのですが、流石にマーケットはそんなに甘くないようです。PVHもGucciにおけるAlessandro Micheleのような役割をラフに求めたのは誤っていたと言えるでしょう。

20181205 0957

ピュアオーディオの世界は知識が全くないのですが、最近、YouTubeでKENRICK SOUNDという会社の映像に出会いました。

ひこうき雲 - 荒井由実 接吻 - さかいゆう プラスティック・ラブ - 竹内まりや 春よ、来い - 松任谷由実 川の流れのように - 美空ひばり Hotel California - Yao Si Ting Change the world - Eric Clapton Get Lucky - Daft Punk

それぞれのオーディオシステムで再生した曲を撮影した映像なのですが、YouTube越しに自分のオーディオ環境(SONY MDR-1000X)で聴いても音が立体的で高音質なのが体感できます。初めて聴いたとき、普段、聴いているApple Musicとはあまりにも音質が違いすぎてゾクゾクしました。こうやってオーディオ沼に人は嵌っていくのだなと…。

上記の曲はいずれも聴き応えがありますが、その中でも本人が言及している ように、さかいゆうの接吻(ORIGINAL LOVEのカヴァー。) がJazzyで好きですね。

言うなれば、自分の目の前でヴォーカルが歌い、演奏している楽器の生音を聴いているかのような感覚。スタジオでレコーディングしている曲をそのまま聴いているような、楽曲が現前化して今まさに息吹を吹き込まれたかのような感じがしますね。収録された音源でここまで再現できるというのが素晴らしい。

ヴォーカルの歌声と楽器の音色一つ一つは分離独立し、それぞれが高分解能で高解像度で極めてクリア、それでいてお互いがお互いの良さを引き出すようにコミュニケートされ、それらが多層的に折り重なることで、生まれては時間と共に消えゆく、目に見えない、触れることもできない、ただ感じることができる音一つ一つの連続性が総体として一つの楽曲を構成していることが分かる。パーカッションや弦楽器は抜けの良い粒の揃った乾いた音を奏で、ピアノやベースは色気を纏い、ヴォーカルのブレスや唇の湿度が歌声から伝わるような。

目を閉じ、ヴォーカルが紡ぐリリックの言葉一つ一つを拾い集め、ストーリーや意味に想いを馳せ、その世界に浸り、音色の美しさにいつまでも優しく包まれていたくなる。

もはや曲を聴くというよりも、それらを感じ、ムードを味わうという表現が適切ですね。次元が違います。音楽の素晴らしさを再発見させて貰った感じですが、オーディオに投資する人の気持ちが良く理解できます。

こういう世界があることを知ってしまうと、一般のオーディオの世界はまだまだやることがあるんだなと思いますね。大規模で高価なシステムを導入しなくても、もっとコンパクトで安価にヘッドフォン等でもこういった体験が実現できる未来が来て欲しいなと思った次第です。

20181203 0355

Loro Pianaの"Storm System"を採用したMACKINTOSHのウールステンカラーコートGM-001F。